前向きに今日を生きる人の輪を広げる、そんなブランド体感施設にしたい

マツダは2月4日、東京都港区南青山に報道陣を募り自社のブランド発信拠点となる「MAZDA TRANS AOYAMA(マツダ トランス アオヤマ)」を披露した。同施設は、マツダの新たな文化の発信地として2月6日にオープンする。

施設の所在地は、東京都港区南青山5丁目6-19(M-A-FIVEビルの1階と2階)、青山通りに面しており地下鉄通路のB1出口の脇に位置する。営業時間は、午前8時30分~午後6時30分(但し、午前8時30分~午前10時00分の時間帯は1Fのカフェのみ営業となる)、また月曜日は定休になる予定。

外観は、青山通りを歩く通行者が立ち寄り易いよう、内部を見通せるガラス張り構造となっており、外と中の境界線をなるべく強調しないような明るく開放的なエクステリア&インテリアデザインとして外観・内装共に統一感に拘った設えとした。

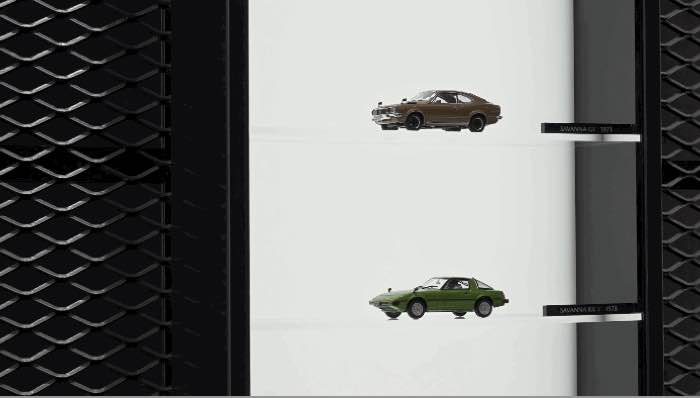

施設1階のインテリアは、都会にいながらも公園でリラックスしているかのように感じられる印象とした。対して2階はアート作品や、ミニカーウォール、歴代マツダ車のエンブレムプレートなどが展示されている。ちなみに2階のインテリアデザインも、1階と統一感を醸し出しており、その印象はマツダ車のインテリアイメージを取り入れたものとして、企業としてのマツダやマツダ車を知って貰う切っ掛け作りになるという想いを込めた。

2月4日の当日には、2月6日のオープンに先駆けオープニングレセプションも開催した。そんなマツダ トランス アオヤマは、来訪者に落ち着いた時間を過ごして貰えるようマツダの地元・広島県宮島で創業した伊都岐珈琲(いつきコーヒー)監修のカフェも併設した。

カフェでは、マツダを象徴するボディカラーの「アーティザンレッドプレミアムメタリック」をイメージしたチーズケーキや、ロータリーを摸したフィナンシェなどの遊び心の溢れるスイーツが愉しめる趣向としている。

今後は、クルマに限らない幅広いテーマによる期間限定展示や体験イベント・ワークショップの開催などを予定。気軽に訪問して貰えるコンテンツを充実させていくとしている。なお、そうは言ってもマツダのブランド体験施設ではあるからクルマ関連の展示や提案も行われる。

具体的には、市販車、コンセプトカー、歴代のマツダ車といった実車の常設展示。マツダ車の歴史を振り返るミニカー展示、マツダのある生活を想像して貰えるよう、青山周辺のコースを設けてロードスターの試乗体験なども行っていく予定だ。

施設のオープンについてマツダの毛籠 勝弘社長 兼 CEOは、「マツダロータリー原宿を閉じてから約30年、この南青山に再びブランドの発信拠点を持つことになりました。今後は、この東京・南青山から日本全国にマツダブランドを発信していき、日本国内に於けるでブランド浸透力を高めていければと思っています。

そんな我々が伝えたいマツダブランドの姿とは、平素より当社がお届けしている商品の魅力だけではなく、私達がご提供するサービスを含めたコミュニケーションの向こう側に、温かみを持つ人としての存在感を伝え、見ることができる。そんな手触りがあるブランドを提案したい。そこからマツダへの共感と信頼を少しずつ醸成して行きたい」と述べた。

ちなみに拠点名のMAZDA TRANS AOYAMAの「TRANS」には「変える、越える」という意味があり、「前向きに変わる、そのきっかけになる場所でありたい」という意味を込めた。

最後にマツダは、「当社は、前向きに今日を生きる人の輪を広げるというパーパスを掲げ、その実現に向け、マツダに接する全ての人に活き活きする体験をお届けすることを目指しています。

この場所(MAZDA TRANS AOYAMA/マツダ トランス アオヤマ)では、当社のお客さまやファンの皆さまをはじめ、これまでマツダと接点がなかった方々にも、マツダブランドの体感を通じて、新しい発見をして頂き、前向きな気持ちをお持ち下さる空間・体験を提供すると共に、様々な情報を発信。

来たる2030年に向け、〝ひと中心〟の思想のもと、人を研究し続け、人々の日常や移動することの感動体験を創造し、誰もが活き活きと暮らす愉しさと生きる歓びを届けていくことを目指してまいります」と結んでいる。

—————————————————

さて実のところ、今回のMAZDA TRANS AOYAMAの訪問にあたり、つい大昔を振り返ってしまう心配性の筆者は、マツダが、かつて1990年代に新生マツダを目指して都心に設けた「M2(エムツー)」や、先にマツダの毛籠 勝弘社長 兼CEOが語っていた「マツダロータリー原宿」などを思い起こしてしまう![]() ため、「マツダ・大丈夫か」と考えてしまう一抹の不安感があった。

ため、「マツダ・大丈夫か」と考えてしまう一抹の不安感があった。

しかし今日のマツダは、2012年からの〝新世代商品〟CX-5を契機に、同社への一般消費者の受け止め方もより良い方向に向かっている。そうした前提を踏まえると、今や言い古されてきた感がある〝100年に一度の自動車大変革〟を前に、マツダも現在のマーケットに於いて、自社ブランドの再構築を行うべきステージに入ったと言うことなのだろう。

実際、今後マツダが自らの未来に向けて、どのようなブランドヒストリーを刻んでいきたいかを一生懸命考えたとしても、また、自社内で自社の未来を担う製品作りを行うためにも、優秀な技術者の獲得が不可欠であり、そのためにもブランド設計は欠くことのできないテーマのひとつだ。同社が安定した業績回復が見通せると考えている今日、MAZDA TRANS AOYAMAは、メディア側がどのような未来のマツダ像を見据えているかを知るという意味でも、新たなマツダの羅針盤となるのかも知れない。

—————————————————

以下は現発表段階での主なコンテンツとなる

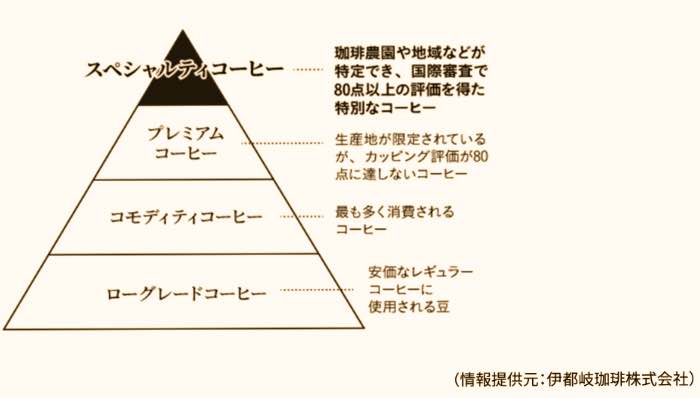

伊都岐株式会社が展開する伊都岐珈琲は、宮島生まれ、宮島育ちのスペシャルティコーヒーの専門店。広島の観光名所、世界遺産がある島「宮島」の地で、伊都岐珈琲はスペシャルティコーヒーの自家焙煎を原料である珈琲豆の調達から焙煎までワンストップで行ってきた。

そんな珈琲豆も様々な種類があるが、中でも特に高品質で洗練されたものを「スペシャルティコーヒー」と呼び、市場の程度しか存在しない貴重な豆がある。

伊都岐珈琲では、オーナーが厳選したこのスペシャルティコーヒーのみをいくつかの産地から調達。原料のクオリティを最大限引き出すために不可欠な焙煎機で、オーナー自ら毎朝丁寧に珈琲豆を焙煎しているという。

また古くから島全体が信仰の対象となっている宮島は、自然豊かな原生林にも囲まれ、特別な空気と時間が流れる場所として、多くの観光者を魅了する。そんな宮島で焙煎された1杯のコーヒーにマツダも魅了され、今回の出展が実現した。

ディカフェコーヒー ・ 伊都岐珈琲が取り扱う普通のコーヒーの味と遜色ない、カフェインが飲めない対象者向けのコーヒー。マウンテンウォーター・デカフェ製法によって、有機認証の生豆を化学的な溶媒を一切使用せずに安全にカフェインを除去し深煎りに仕上げた。

アメリカーノコーヒー ・ 伊都岐珈琲の定番ブレンド豆。エルサルバドル、インドネシア、ブラジルを配合したブレンドで伊都岐珈琲で一番人気のエキストラビターテイスト。酸味はほとんど感じられず、しっかりしたコクとボディがある。深煎りでもきれいな飲み口で、あらゆるスイーツやフードにもよく合うという。

その他、伊都岐珈琲の定番ブレンド豆を用いたカフェラテ。瀬戸内で取れたみかん(薄皮を含む)で作られたみかんジュース。生口島で取れたレモンと生口島で加工したシロップを使用した広島レモンのレモネード・レモンスカッシュ・レモンケーキなど様々なメニューが用意される。

—————————————————

期間限定のギャラリー作品の展示![]() (ACTA+の作品)

(ACTA+の作品)

「サステナブルってかっこいい」を表現する廃棄物アート事業『ACTA+(アクタプラス)』は、4名の若⼿アーティストによって⽣み出された作品10点の企画展を⾏う。 MAZDA TRANS AOYAMAでは「TRANS」という「前向きに変わる、そのきっかけとなる場所」という意味合いを持ち、変化へ向けて挑戦していく上で考えに共感し、今回のコラボレーションが実現した。

Screenshot

Screenshot

今展⽰作品は、ACTA+が構築する国内外500 名を超えるアーティストネットワークから選りすぐられ、施設のコンセプトに合わせて特別にキュレーションされた。本来なら捨てられたり、 ⽇常の中で何気なく⾒逃されたりする「廃棄物」から⽣み出された作品群は捨てられたものとは思えないほどの美しさを持ち、サステナビリティの可能性や、未来への変⾰に向けた希望が表現されている。

—————————————————

施設名称: MAZDA TRANS AOYAMA

所在地: 東京都港区南青山5丁目6-19

営業時間: 午前8時30分~午後6時30分 (午前8時30分~午前10時00分 1Fカフェのみ営業)

定休日: 月曜日

問い合わせ先: 03-6450-6691

HP: https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/![]()