ヤマハらしさの原点は、同社の処女作YAMAHA YA−1に遡る

ヤマハ社内の「ものづくりの現場」に息づく「ヤマハらしさ」という基準。それは「独創のコンセプト」を持っていることであり、かつ「卓越した技術」を備えていることでもあり、またスタイリング上における「洗練された躍動感」を持っていることでもある。ヤマハ発動機は、そうした「自社らしさ」に磨き続けてヒトの感性に訴える製品を生み出してきた。そして実は、その原点は、同社の処女作YAMAHA YA−1から引き継がれてきたものだ。( 坂上 賢治 )

今から60年前の1955年2月。当時、純粋な楽器メーカーだった日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社)からデビューしたYAMAHA YA−1は、ヤマハが初めて手掛けたモーターサイクル第1号機でありながらも、今日まで「ヤマハらしさ」を象徴すべき存在として現代も生き続けている。

明日に夢馳せる経営者の願いと、現場開発者の意気込み

そのデビューに遡ること約1年前の1954年3月、日本楽器製造株式会社が初のモーターサイクルを開発するにあたって打ち出したテーマは「世界で、最も美しいと云われる独DKW社のRT125を模範とすること」

これが当時の日本楽器社長・川上源一氏から下った開発指令だったという。それは、当時の同社にとっては、完全に雲の上の存在であったRT125を模倣することで、いち早く海外でも通用し、販売出来る製品を作りたいと願う、川上社長の経営者としての夢と、願いから出た言葉だった。

しかし一方で現場では、他車の模倣というレベルを大きく超える二輪車づくりへの意気込みを持っていた。

従って現場では新型車開発にあたり、変速機はRT125の3段変速から4段変速へ。シフトペダルとキックペダルは同軸設計とし、クラッチさえ切れば、トランスミッションギアがどの位置にあってもエンジンを始動できるプライマリー方式とするなど、随所で模範車のレベルを大きく超えた新機軸に挑戦した。

本質を見つめる眼が、デザインのヤマハを生みだした原点

目指したスタイリングもまた、他車とは一線を画すものだった。第二次世界大戦の敗戦から、立ち上がろうとする1950年代半ばの日本において、二輪車という乗りものは、あくまでも実用的な移動手段であり、日々の生活や事業に貢献してくれる単なる貨物運搬の手段でしかなかった。

このため当時、どのライバル車も、車体は黒一辺倒で、いわば無骨な製品ばかりが犇(ひし)めいていた。

しかしYA−1は、マルーンとアイボリーのツートンカラーに塗り分けられた外観に、七宝焼きの3本の音叉が交差するタンクマークを備え、ひとり、仕上がりの高品質性をアピール。もはや世界中に数多く存在する2ストローク125ccモデルの中でも、ヤマハの処女作YA−1の仕上がりは群を抜いていた。

その優美なカラーリングに、軽いキックで常に一発始動するエンジン、シャープな加速性能、飄々(ひょうひょう)と走る独自のハンドリング性能など、後発国から発売される数多ある欧州車のコピーなどではなく、二輪車として機能の本質に迫り、それを極めようという現場技術陣の高い目標が生みだしたモーターサイクルになったのである。

後発メーカーの苦悩、販路開拓への挑戦は新ステージへ

当初の計画から、ひと月遅れた1955年2月。空冷2ストロース125ccエンジンを積む「YAMAHA125 YA−1」が遂に出荷された。それは開発着手からわずか8ヵ月余りという早さだ。開発陣は「慎重とは急ぐこと」と、常々語る川上社長の言葉を守り抜いたのである。

しかし一方で、品質が疎(おろそ)かであっては意味がない。「YA−1」生産にあたっては高精度・高品質を維持するため、1台1台手作業による仕上げが施され、なおかつ、厳しい品質検査を潜り抜けた製品だけを選別して市場に送り出した。

それだけにヤマハでは初のモーターサイクルであったYA−1に絶対の自信を持っていたが、実際には発売直後から苦戦を強いられた。特に「ディーラー探しは、針の山に登る程」と弱音を吐き、ピアノの卸セールスから、YA−1の販売網開拓を命じられた営業社員達は大いに苦しんだようだ。

そもそも楽器メーカーとしては、既に一定の地位を獲得していたヤマハだったのだが、輸送機部門では最後発メーカー。このため、地域の旗艦店と称される特約店は、すでに先発メーカーとの絆が深く、新たな特約店開拓は難航を極めたのだ。

しかもYA‒1は、その作り込みの熱心さも手伝って、他の125ccクラスの競合車より価格が2割ほど高かった。ある販売店の店主は、YA‒1は非常にスマートで、搭載された電装品も素晴らしい。しかしYA‒1の良さは、「素人が一見しても分からないだろう」と云われ続けたのである。しかし川上社長の製品に対する絶対の自信は揺るがず、程なくその品質を証明する機会を得ることになる。それが富士登山レースだ。

レースを通じて高品質を実証していくヤマハスタイルが確立

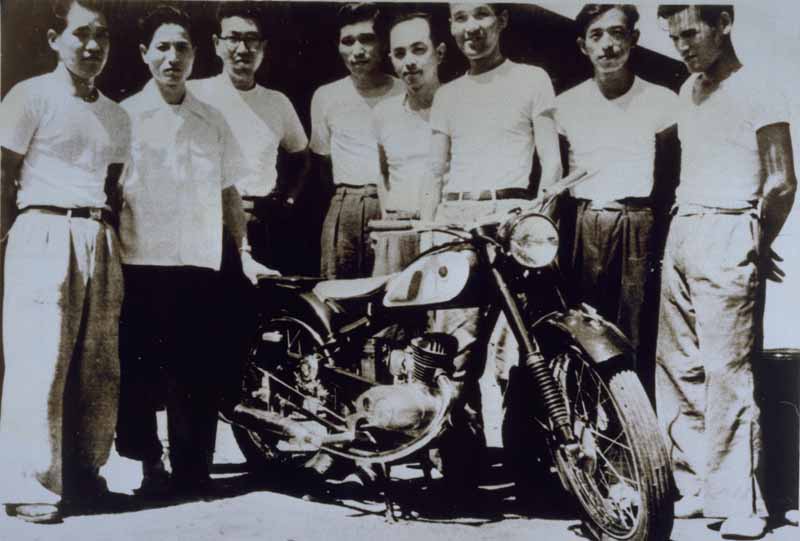

他車とは一線を画する「YA−1の性能と、信頼性を証明するために、富士登山レースに出走するべき」という川上社長の掛け声で、1955年7月、第3回・富士登山オートレースに、日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社)のモーターサイクル部門から分離・独立して、わずか10日目のヤマハ発動機株式会社が参戦。

まさに二輪車メーカーとして正真正銘の初出場を果たした同社は、このデビュー戦でなんと優勝を勝ち取る。続く11月の「第1回浅間高原レース」でも表彰台を独占した。

おかげで、「ヤマハ」と「YA−1」は、評価と知名度が飛躍的に高まり、「売れて、売れて、どうしようもなくなり、東京でもわずか3店舗しかなかったディーラーは、一気に20拠点以上に急増。

現代と同じく、レース活動を介した認知度向上と、1台1台を丁寧に売っていくことを介して、「高品質のヤマハ」というイメージを定着させたのである。

今でも人々を魅了する「YA−1」とヤマハのものづくり

YA−1の発売から半世紀を過ぎた今日でも、歯切れのよい2ストロークシングルエンジンが、ヤマハ保有のテストコースに響き渡ると、大勢のギャラリーから拍手が沸き起こる。

ヤマハ発動機本社にある企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」では、YA−1を筆頭とする車両を動態保管しており、実際に走行させ、状態をチェックする様子をイベントとして一般公開し、現代のモーターサイクルファンを大いに楽しませている。

さらに日本のヤマハ車愛好家グループでは、自分たちが大切にしているYA−1で、ヤマハ発動機本社から、東京間の片道約250kmをツーリングしてやってくる。

具体的には、かつて川上社長が、自社製品の性能をアピールするために東京まで自走した逸話を基に、1992年と2002年に、同一区間を走り完走させている。

また、とある老舗楽器店の主人は、40年近く倉庫で眠っていたYA−1の存在を思い出し、1年年半掛けて蘇らせた。「古くても良いもの、歴史的価値のあるもの、新しいものには、代え難い味わいのあるものは、後世に伝え引き継がなくてはならない。

そのことを私は楽器や音楽を通じて学び、実行してきました。バイクも同じです。当時の川上社長から父に送られて来たというYA−1。職人のプライドと技術とが、凝縮された同車を遺し、伝えるためには形だけの抜け殻では意味がない。完全に動く状態にしたい」とレストアしたという。

日本以外にも、ヨーロッパ最大級の二輪輪コレクションを誇るアウグストゥスブルク宮殿のモーターサイクル博物館や、コロンビアの現地代理理店インコルモトス社にも、YA−1は展示されている。

単なるコピーではなく、オリジナリティを追い求め、それを実現するために技術を磨いてきたヤマハの技術者とYA−1。クオリティの高い仕上げ、上品なカラーリング、レースでの活躍も踏まえて、ファンからは「赤トンボ」の愛称で親しまれ、ヤマハらしさが凝縮されたシンボルとして、今も多くの人々の心を引きつけてやまない。