東京工業大学 科学技術創成研究院 全固体電池研究センターの堀智特任准教授と菅野了次特命教授。高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の齊藤高志特別准教授。東京大学 生産技術研究所の溝口照康教授らの研究グループは7月7日、伝導率が世界最高の固体電解質の超リチウムイオン伝導体(固体でありながらイオンが液体のように動き回る伝導体)を開発した。

従来のように全固体電池の固体電解質の伝導率が低い場合、正極の厚みを増すなどして容量を増やす自体が困難であったのに、今回、新しい電解質を応用することにより1 mm膜厚の正極が実現。全固体電池(正極・電解質・負極を固体の物質で構成した電池)の特性を飛躍的に向上させた。

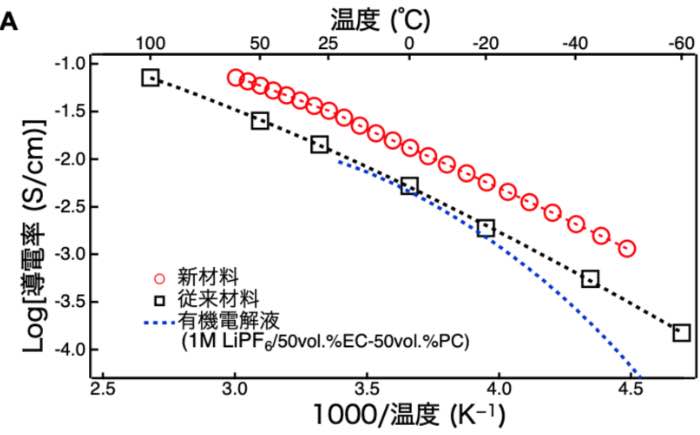

従来の固体電解質Li10GeP2S12と新材料Li9.54[Si0.6Ge0.4]1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6のイオン伝導性比較。新材料は低温0℃で、従来材料の室温25℃の特性に相当する伝導率を示した。さらに低温の−30℃以下の温度では、電解液とのイオン伝導性の差が顕著になる

従来の固体電解質Li10GeP2S12と新材料Li9.54[Si0.6Ge0.4]1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6のイオン伝導性比較。新材料は低温0℃で、従来材料の室温25℃の特性に相当する伝導率を示した。さらに低温の−30℃以下の温度では、電解液とのイオン伝導性の差が顕著になる

具体的に研究グループは、従来のLiイオン伝導体(27℃で12 mS cm−1)の化学組成を高エントロピー化(多種の元素を用いて単一物質を構成させていくことでユニークな性質を持つ材料が創出される)により、32 mS cm−1まで伝導率を高めた新材料を開発することに成功した。

こうして開発した新材料を固体電解質に用いることで、室温25℃で理論値の約90%のエネルギーが取り出せる厚み1 mmの電極(正極)を実現。電極面積あたりの容量は25 mAh cm−2を超え、これまでの全固体電池セルの最高値の1.8倍となった。

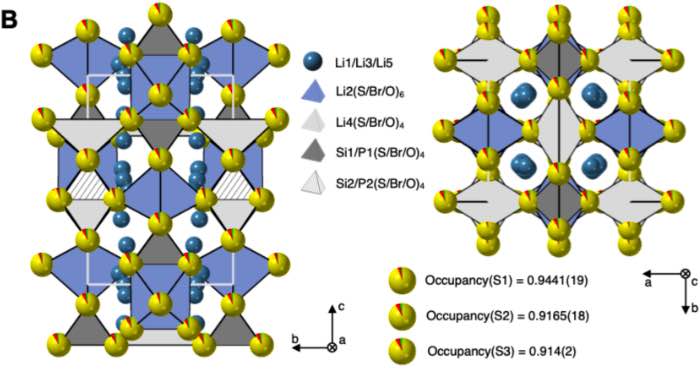

今回発見した新材料の基本組成の物質(Li9.54Si1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6)の結晶構造。構造解析に用いた中性子回折データは、原子の振動が抑えられ精密な解析に有利な極低温(−269℃)で測定された。黄色の球体は陰イオンの位置を示しており、この場所に酸素、臭素、硫黄がおおよそ等しい割合で存在する、非常に不規則性の高い構造が明らかになった。一方、狙い通り(従来材料と同様に)、青い球体の配列で示される一次元のLiイオン伝導経路は保たれていた

今回発見した新材料の基本組成の物質(Li9.54Si1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6)の結晶構造。構造解析に用いた中性子回折データは、原子の振動が抑えられ精密な解析に有利な極低温(−269℃)で測定された。黄色の球体は陰イオンの位置を示しており、この場所に酸素、臭素、硫黄がおおよそ等しい割合で存在する、非常に不規則性の高い構造が明らかになった。一方、狙い通り(従来材料と同様に)、青い球体の配列で示される一次元のLiイオン伝導経路は保たれていた

またこの新材料の結晶構造を、茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設の大強度陽子加速器施設J-PARCで中性子回折解析を行い、不規則な元素配列があることも明らかになっている。

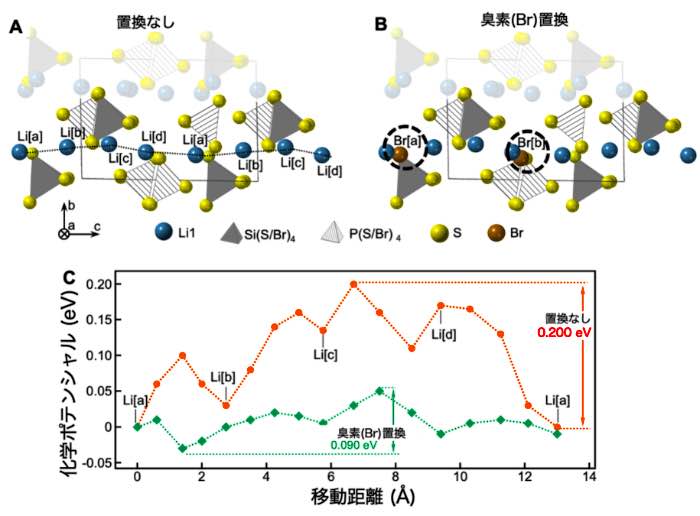

これにより解析結果を基に計算モデルを作成し、第一原理計算(物質の性質や原子構造、化学結合を調べることができる計算法)を用いてLiイオン伝導機構(リチウムイオンの通る道)を解析したところ、元素配列に依存してLiイオン伝導の障壁が半分に低下して平滑になり、イオンが伝導しやすくなっていることが判明した。

更に新材料を用いた厚膜正極を、次世代電池材料であるLi金属負極と組み合わせたことで、Li金属負極が活性化する60℃に於いて、10 mA cm−2を超える電流値で20mAh cm−2以上の容量が取り出せる全固体電池セルが実現した。

第一原理計算により明らかにした、一次元のLiイオン伝導経路における移動障壁と元素分布の関係。従来材料に近い元素分布(A)と新材料に近い元素分布(B)のそれぞれを対象に、一次元の伝導経路をLiイオンが移動する際に乗り越える必要のあるエネルギー障壁を評価したところ、元素分布の違いにより障壁の高さが0.200 eVから0.090 eVの半分以下になることが明らかになった(C)

第一原理計算により明らかにした、一次元のLiイオン伝導経路における移動障壁と元素分布の関係。従来材料に近い元素分布(A)と新材料に近い元素分布(B)のそれぞれを対象に、一次元の伝導経路をLiイオンが移動する際に乗り越える必要のあるエネルギー障壁を評価したところ、元素分布の違いにより障壁の高さが0.200 eVから0.090 eVの半分以下になることが明らかになった(C)

これまでとは異なるイオン伝導性の高い固体電解質を用いて、得られた今成果は、未来の電気自動車やスマートグリッドの成功の鍵を握る「次世代の蓄電デバイスへの新たな指針をもたらすもの」だとしている。なお同研究成果は、2023年7月6日(現地時間)に米国科学誌「Science」に掲載された。

なお今後、この新材料を使う全固体電池を産業化させるには、電池の大型化と材料の大量供給が必要であり、材料の化学安定性を筆頭に更なる課題に直面する可能性がある。

従って研究グループは、今後も精密な測定と緻密な合成により、新物質の開拓と材料性能の向上を続け、材料面からの課題解決を模索していく構えだ。