マルチフェロイクスのスピン励起による光電流生成を示す模式図

磁性材料の量子幾何効果を介した新技術、高機能デバイス開発に道

( 東京大学![]() ・理化学研究所

・理化学研究所![]() ・科学技術振興機構/JST

・科学技術振興機構/JST![]() 発表 )東京大学 大学院工学系研究科の荻野槙子 大学院生(研究当時)、森本高裕 准教授、高橋陽太郎 准教授らを中心とする研究グループは、理化学研究所 創発物性科学研究センターの永長直人グループディレクター、十倉好紀グループディレクターらの研究グループと共同で、磁性と強誘電性を持つマルチフェロイクスのスピン励起に注目することで、テラヘルツ領域での光起電力効果の実証を実施。

発表 )東京大学 大学院工学系研究科の荻野槙子 大学院生(研究当時)、森本高裕 准教授、高橋陽太郎 准教授らを中心とする研究グループは、理化学研究所 創発物性科学研究センターの永長直人グループディレクター、十倉好紀グループディレクターらの研究グループと共同で、磁性と強誘電性を持つマルチフェロイクスのスピン励起に注目することで、テラヘルツ領域での光起電力効果の実証を実施。

その実証に於いて、磁性と強誘電性を併せ持つマルチフェロイクスのスピンの集団運動を用いることで、テラヘルツ帯の光を直流電流に変換することに成功したことを明らかにし( 6月7日 )、古典的な電荷の流れを必要としない、量子幾何効果に由来した全く新しいエネルギー変換の原理を実証することができたという。

この成果により従来の技術では困難であった、このテラヘルツ光による光起電力効果の実現により、現段階に於いても、高速・高感度の光検出技術が欠如しているテラヘルツ・赤外領域での光デバイスへの応用が期待できる。

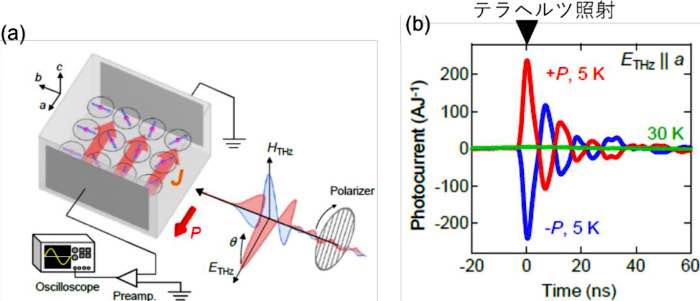

(a)テラヘルツ光電流の測定の配置図。サンプル(灰色の直方体)にテラヘルツ光パルスを入射し、発生した a 軸(極性方向)に平行な光電流を測定した。(b)得られた光電流の時間波形(縦軸は光電流、横軸は時間) 。強誘電状態の 5 ケルビンにおいては、強誘電分極(P)の方向に従って光電流(J)が観測された(赤・青線)。今回テラヘルツ光パルスを照射しているため、光電流も瞬時的(ナノ秒、10 億分の 1 秒の領域)に生成されている。一方で、常誘電状態の 30 ケルビンでは、光電流の信号が消失している(緑線)。

また、今まで実現が難しいと考えられていたテラヘルツ領域の光起電力効果が、マルチフェロイクスという磁性材料中の量子幾何効果を介して実現可能であることを示している。加えてテラヘルツ帯でのエネルギー変換の効率が、可視や近赤外の光起電力効果に匹敵する大きさを持つことも分かった。

マルチフェロイクス中のスピンが持つこのユニークなテラヘルツ光機能は、高速通信や様々なセンシング技術への利用が期待されているテラヘルツ帯の高機能デバイス開発に繫がる可能性がある。

なお同研究成果は、2024年6月6日(英国夏時間)に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載される。

最後に同研究は、科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業「ナノスピン構造とトポロジーがつくる光スピントロニクス(課題番号:JPMJFR212X)」、CREST「トポロジカル非線形光学の新展開(課題番号:JPMJCR19T3)」、日本学術振興会(JSPS) 科研費 基盤研究B「トポロジカルシフト電流機構を用いた高効率テラヘルツ光電荷変換の創出(課題番号:24K00567)」、「強相関電子系に於けるトポロジカル非線形機能の開拓(課題番号:23H01119)」、基盤研究S「磁性伝導体に於ける新しい創発電磁誘導(課題番号:23H05431)」の支援により実施されたと付されている。

<プレスリリースの詳細資料>

本文PDF(382KB)![]()

<論文タイトルとその内容は以下の通り>

“Terahertz photon to dc current conversion via magnetic excitations of multiferroics”

DOI:10.1038/s41467-024-49056-9 ![]()