メイ・モビリティ、ジョージア州ピーチツリー・コーナーズで自動運転の無人運転サービスを開始した

自動運転車( AV / Autonomous Vehicle )関連技術に長けたメイ・モビリティ![]() ( May Mobility )は2月12日、ジョージア州グイネット郡・アトランタ郊外のピーチツリーコーナーズ市

( May Mobility )は2月12日、ジョージア州グイネット郡・アトランタ郊外のピーチツリーコーナーズ市![]() で、当地域初の商用自動運転によるMaaSサービスを始動させた。

で、当地域初の商用自動運転によるMaaSサービスを始動させた。

同社は、ピーチツリーコーナーズで実施中の同サービスを、無人運転による運行形態へ移行させたことを宣言。メイ・モビリティにとっては、アリゾナ州サンシティ、並びにミシガン州アナーバーでの実証実験の成功に続き、米国に於ける3番目の無人運転車による輸送事例となった。

今回メイ・モビリティは、5Gインキュベーターのキュリオシティ・ラボ![]() 、通信キャリアのT-モバイル

、通信キャリアのT-モバイル![]() 、ピーチツリー・コーナーズ市と当該運行サービスの構築に向けて提携。車両運行を監視するドライバーを配置した上で、2024年の9月からピーチツリー・コーナーズのキュリオシティ・ラボ

、ピーチツリー・コーナーズ市と当該運行サービスの構築に向けて提携。車両運行を監視するドライバーを配置した上で、2024年の9月からピーチツリー・コーナーズのキュリオシティ・ラボ![]() への訪問者に対して自動運転仕様のトヨタ・シエナ・オートノMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)を利用した公共の移動サービスを提供した。

への訪問者に対して自動運転仕様のトヨタ・シエナ・オートノMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)を利用した公共の移動サービスを提供した。

上記キュリオシティ・ラボとは、T-モバイルの5G通信を活用したスマートシティインフラ事業者(非営利)で、彼らの技術を活用することでトヨタ・シエナ・オートノMaaSの乗客は事実上、運転操作を担うドライバー無しで移動サービスを享受・利用できる仕組みだ。

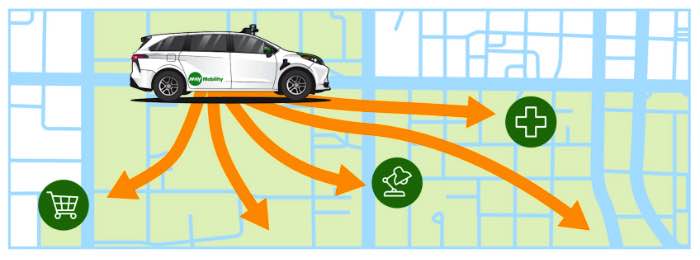

ちなみに想定されている訪問先には、テクノロジー・パークウェイ沿いのホテル、レストランや小売店、オフィススペース、キュリオシティ・ラボのイノベーションセンター、ピーチツリー・コーナーズ市役所などを含む事前に決められた8か所の停留所があり、自動運転車は、それらを巡る。

今取り組みについてメイ モビリティのエドウィン・オルソンCEO兼創設者は、「ピーチツリーコーナーズでの移動サービスは、当社にとって3番目の自動運転事業となりました。

今回、ピーチツリーコーナーズ市初の自動運転サービスを当社が担えることを心より嬉しく思います。同事業の開始は、今日の多種多様な交通問題を解決させるために都市の自治体や当地のコミュニティと協力することへの重要性を再認識させるものとなりました。

当社が用意した車両には、特許取得済みのマルチポリシー意思決定( Multi-Policy Decision Making / MPDM:自動運転意思決定AI )技術が搭載されており、現場のAI推論モデルを活用して複雑かつ予測不可能な運転条件を取り入れつつ継続的に学習を重ねて適応。より安全で快適な乗り心地と移動体験を提供します。

我々が開発したMPDMは、業界最大の課題である予期しない動的な条件に瞬時に応えるなど、様々なエッジケースへの適応を可能にしており、個々の自動運転車が初めて出逢う新たな環境に迅速かつ効率的に対応できるよう設計されています」と自社車両の搭載システムの信頼性について説明した。

これを受けてピーチツリー・コーナーズ市のブライアン・ジョンソン市長は、「キュリオシティ・ラボが提供するスマートシティ向けのエコシステムは、メイ・モビリティが取り組む輸送事業に対しても過去6か月間、安定した運行上の改善環境を提供してくれました。またメイ・モビリティ・チームは、3回目のドライバーアウト事業と米国初の商用事業に向けて慎重に準備を整えてきました。

加えてT-モバイルの5G通信のインフラ環境は、メイ・モビリティに対して低遅延・高帯域幅の安定した通信環境を提供してくれました。それの全ては今回、私たちが組み立てたMaaS計画とドライバーアウト運行に対して欠くことができない重要な柱となりました。

これからも住民と当市への訪問者が同MaaSを利用していくためには、それらの全てが引き続き重要な要素となりますが、私達行政側は彼らの取り組みを信頼して、この取り組みを続けていきます。

またそもそもメイ・モビリティ・チームが当市でのMaaS事業について、立ち上げから僅か6か月以内にドライバーアウト事業を実現できたことは本当に驚くべき成功例であり、住民と訪問者が今後も、そうした移動体験を愉しめること。それは当市をマネジメントしていく私自身としては心から誇らしく思っています」と述べた。

さて上記、メイ・モビリティのピーチツリー・コーナーズでの無人運転サービスは、月曜から金曜の午前9時30分から午後3時まで一般公開されており、各車両は一度に最大5人の乗客を収容できる。

乗客は、台湾・台北市の交通技術会社Via![]() ( VIA Technologies, Inc. )が提供するメイ・モビリティアプリ( App StoreとGoogle Playで入手可能 )を通じて、サービス提供に含まれる8つの停留所のいずれかへの乗車をオンデマンドで簡単に予約できる。アプリは、乗車の予約方法や車両へのアクセス方法をユーザーに迅速に案内でき、質問にも答えられる。

( VIA Technologies, Inc. )が提供するメイ・モビリティアプリ( App StoreとGoogle Playで入手可能 )を通じて、サービス提供に含まれる8つの停留所のいずれかへの乗車をオンデマンドで簡単に予約できる。アプリは、乗車の予約方法や車両へのアクセス方法をユーザーに迅速に案内でき、質問にも答えられる。

最後にメイ・モビリティは今後も、ピーチツリー・コーナーズ市と事業拡張に取り組んでおり、今年後半にはリフトと提携してアトランタ都市圏で自動運転車を運行開始する計画を立てている。

こうした米国内での無人運転サービスの導入計画の詳細は、2025年中に発表される予定としている。加えて同社は、先のCES2025で欧州イタリアの電動ミニバス製造会社Tecnobus![]() (テクノバス)との提携を発表。最大30人の乗客を収容できる新型AVミニバスプラットフォームを導入することで、自らの事業ポートフォリオの拡大も図っている。

(テクノバス)との提携を発表。最大30人の乗客を収容できる新型AVミニバスプラットフォームを導入することで、自らの事業ポートフォリオの拡大も図っている。