地熱発電所を含む水素製造サイト外観( 写真提供:株式会社大林組 )

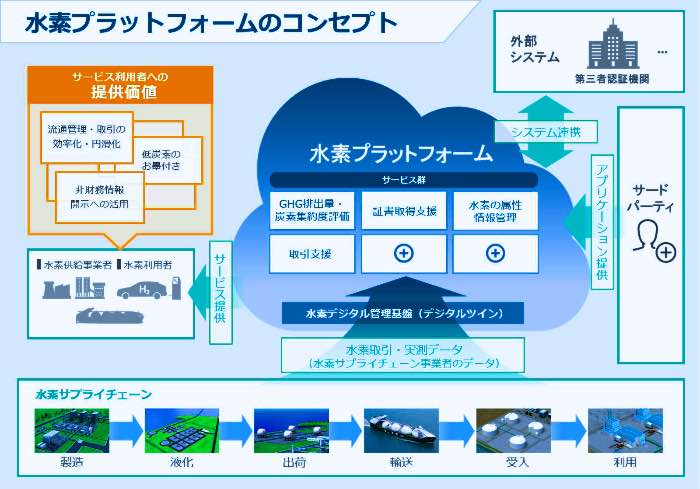

川崎重工は2月14日、〝地熱由来の水素製造プラントの構築〟と〝市中への水素輸送並び車両充填に至る「つくる・はこぶ・つかう」〟の一連の水素プラットフォームを介した流通・取引実証を実施・完了させたことを明らかにした。

これは大分県内で、第三者認証機関のDNV( ノルウェー・オスロに本部を置く国際的な第三者認証機関・船級協会 )基準に沿い、まずは水素の製造から利用者に届けるに至るサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を正確に算定。

その上で一連の水素プラットフォームを実際に設計・構築した。今回、同社は、これら実設備からの取得データからGHG排出量を算定する手法の確認と、実数値が国際規格( ISO / TS19870:2023 )に則していることを確かめる実証試験全体を完了させた。

より詳細には、大林組が取り組む「大分県九重町 地熱由来水素利活用事業」を対象に、左記の水素製造サイトから市中へ輸送。次いで水素ステーションを担う江藤産業の協力を得て、FCV( 燃料電池自動車 )へ水素を供給する水素サプライチェーンの概念実証( PoC )を行ったもの。

移動式水素ステーションとFCV外観(写真提供:江藤産業株式会社)

移動式水素ステーションとFCV外観(写真提供:江藤産業株式会社)

実証試験の具体例としては、地熱発電所の電力から水素を製造し、カードル( 輸送に供するため、水素ガスを充填する集合容器 )に充填後、トラックで大分市内の水素ステーションまで輸送。その後、FCV( 燃料電池自動車 )に充填するまでの水素サプライチェーン全体のGHG排出量および水素の炭素集約度の算定方法自体が国際規格に則しているか( 水素流通の見える化 )を検証した。

————————————————

水素流通の「見える化」実現を視野に以下サービス実証を行った

– GHG排出量および炭素集約度評価および管理

– 水素の所在地や炭素集約度等の属性情報管理によるトレーサビリティの確保

————————————————

今後は同実証試験で確認した内容を基に、低炭素水素の認証支援や水素取引支援などの検討を行い、最終的には2028年頃の商用化を目指す。この際、川崎重工は水素サプライチェーン事業を活発化させ、低炭素水素の早期普及を共に進めてくれる仲間づくり行うと共に、世界全体のカーボンニュートラル実現に向けて貢献していきますと話している。