マツダ初の量産EVとして東京モーターショー2019で突如プロトタイプが披露され、翌2020年10月にリリースが始まったMX-30。当初は、マイルドハイブリッドのみがラインナップされていたのだが、今回ようやくMX-30EVのステアリングを握る機会を得た。( 坂上 賢治 )

量産型ピュアEVの生産・販売に責任を持つ姿勢を示す

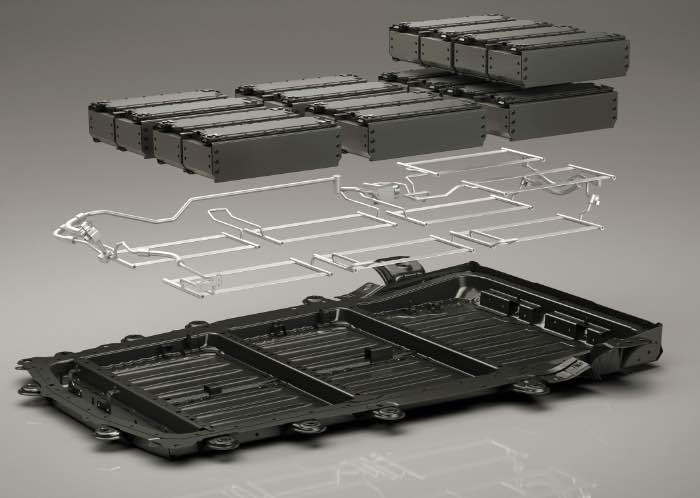

先行モデルのマイルドハイブリッドモデルとのパッケージ上の違いは、ボディシェルのフロア下に、蓄電池ケースをクロスメンバーで結合させ、そこに容量35・5kWhのバッテリーが平たく収められているところ。このためフロア構造が変更されており、ピュアEVは全高で15ミリ高い1565ミリ。ボディ下側から蓄電池ケースの一部が目視できる。

バッテリーが搭載される分、リアシート足下の床が少し高くなって、後席の乗車姿勢が微妙に変化している。併せて電動化に係る補機類によって荷室もわずかに狭くなったが、見た目や使い勝手でそれに気付く消費者は少ないだろう。むしろ簡単に気付くのは、内燃エンジン搭載車のエアコンが左右独立の温度調整式になっている事に対して、今回のピュアEVでは独立調整できない事位だ。

ちなみにこの35・5kWhというバッテリーサイズの搭載は、原材料の採取からリサイクル迄のライフサイクルアセスメント(LCA)を考えた場合、車両製造メーカーの立場として二酸化炭素排出量を出来る限り下げたいという目的に叶うものであり、車両製造段階・廃棄段階で、負荷が高いピュアEVでありながらもLCA試算値(欧州の2016年時・電力環境ベース)はマツダ3のディーゼルエンジン搭載車より低い。

一方で、まだまだ成長の余地を残している蓄電池技術の進化を踏まえた場合、現段階ではバッテリー容量は最も好ましいバランスであり、量産型ピュアEVの生産・販売に責任を持つ自動車メーカーとしては、正しい選択肢であると思われる。

日本国内ではマツダ製ピュアEVの先兵役になっていく

なおマツダは、発売3カ月間の欧州で1万台のMX-30EVを販売した。これは同車の先行発売先となっていた欧州地域での評価が高かった事。エリア最大市場のドイツ政府を筆頭に、同地域での補助金施策が後押しになった事が台数躍進の理由のひとつだ。

更ににもうひとつの理由は、何よりも欧州当地で二酸化炭素の厳しい削減目標が定められているからであり、EU(欧州連合)が2020年から2021年に掛けて段階的に導入してきた排出量規制をクリアできない自動車メーカーに対し、高額なペナルティを科すという方針が大きかった。

昨年末の欧州地域に於けるEV販売台数の拡大は、こうしたLCAに伴う自動車製造企業に跳ね返ってくるCO2規制を踏まえた動きであった訳だ。

そうした流れもあり、国内国内向けに振り向けられたMX-30EVの販売数は年間500台、価格は451万円〜495万円だ。当面、日本国内では環境イメージに重きを置く企業や、行政部門などでマツダ製ピュアEVの認識を広めていく先兵役になっていくものと見られる。

なお肝心の搭載モーターは、145馬力/約270Nmのスペックでフロントホイールを駆動する。航続距離はWLTCの中立モードで256キロ(米国EPA燃費ラベル換算の推計航続値は約178キロ)だ。内燃機関に強いこだわりを持つマツダゆえに来年以降には、ロータリーエンジンを搭載したプラグインハイブリッドやレンジエクステンダーモデルの登場が控えている。

たとえピュアEVであってもマツダらしさを引き継ぐ

さてそんなMX-30EVに乗り込んでみると、創業時にマツダが自ら名乗っていた〝東洋コルク工業〟をオマージュしたコルク基調のセンターコンソールがあしらわれるなど、車室内の印象はいつものMX-30であり、若干細めに感じられる印象の3本スポークのステアリングを握ってのスタートも落ち着きを持つ穏やかなものだ。

さらにアクセルペダルを踏み込むと、マイルドハイブリッド車よりも200kg近く重い1650kgの車体であっても、約270Nmのトルク値を活かし、伝統のマツダ車らしい伸びやかな加速感が得られる。

ちなみに、ここのところ今回のマツダを含め、国内外から数多くのピュアEVが出揃ってきたが、永い企業背景を持つ自動車ブランドは、自らの内燃エンジン車の感触を引き継いだ乗り味の再現に腐心している。そうした意味でマツダも、ピュアEVでありながらも自社らしさを引き継いでいると言えるだろう。

ただあくまでモーター駆動のみで走るピュアEVなので、内燃エンジン車のように高回転域でドライバーに高揚感を演出する芸当は難しく、過度に刺激的な押し出し感を訴求する高性能EVのような浮揚感とも無縁だ。

一方でモーター出力の制御自体は、単なる電圧と電流の制御に過ぎないのでペダル操作の取扱い自体は、むしろ慣れてまえば内燃エンジン車よりも分かり易いと言える。

擬似的な加減速音でトルクの強さを伝える仕組み

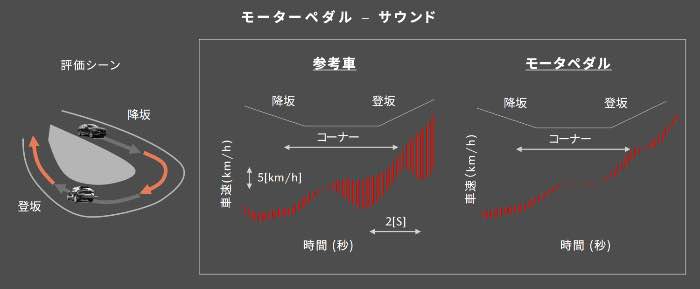

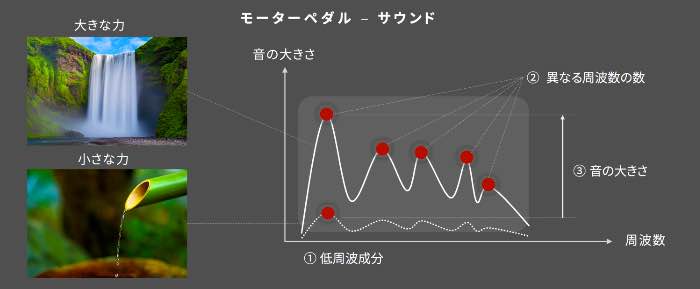

またこの際に気付いたのは、車速の高まりに乗じてピュアEV特有のインバーター音的なものではなく、リニアな効果音が前面スピーカーから耳に届く事だ。これに馴れると内燃エンジン車と同様、効果音を頼りにしたペダルワークを愉しめるようになってくる。

内燃エンジン車との違和感を埋める装備は他にもある。同車のステアリングには5段階のパドルスイッチが装着されおり、これが減速時の回生量調整に活用できる。最初は、中立状態の〝Dレンジ〟で便宜的に言うといわば3速に相当し、左パドルを引く毎に回生減速度が強まる(最大減速度は1.5m/s2)と同時にアクセルオンでの加速度が弱まる。

つまりパドル操作で2速・1速と下位モードに入れていくと、回生量がアップする仕組みになっている。これを減速時に使えば、エンジンブレーキが効いているかのようなフィーリングが得られる。

反対に右のパドルを引くと、今度は4速・5速へシフトするような感覚となって回生量が減り、同時にアクセルオンでの加速度が強くなる。

なおこれら個々のパドルポジションで、アクセルペダルの反応も微妙に変化する。右パドル側の操作では、アクセルペダルの反応が素早くかつ軽くなり、左パドル側の操作ではアクセルペダルの反応も穏やかかつ重くなる。また回生量を最高値にまで高めても、1ペダルモードを売りにする他車のようになる訳ではない。あくまでも内燃エンジン車を思わせるドライブフィールを維持し続ける。

ドライバーに優しさを提供する狙い通りの仕立てに

サスペンション特性に伴う乗り心地では、マツダの独自技術であるGベクタリングコントロールの頭に〝e〟が、さらに末尾には〝+〟の文言が加わり「エレクトリックGベクタリングコントロールプラス(e-CVC+)」となった。

これによりピュアEVに適した減衰特性が体験できる。その効果が最も分かり易いのは、おそらくクルーズコントロール使用時ではないかと思われる。

というのは緩やかなカーブに沿って先行車を追従する状況で、出力を調整し回生ブレーキによる姿勢制御を行うからで( つまりカーブのエイペックスライン以降で、外側前輪に制動力を働かせる事でロールを収束させ安定姿勢へ戻す )、操舵トルクに戻り方向の力が働き、走行中の安定感が高まる。

なお他の場面でもブレーキフィールは、先に倣った回生油圧協調型システムを採用しているから、制動区間の大半を回生制動で賄い、油圧ブレーキは低速域に効果的に使うチューニングが施されている。

このため速度レンジ毎に操舵の保舵力が変化する事。路面からの強い入力に対して、マイルドハイブリッド車とは異なる足まわり特性の違いを意識させられるケースもある。しかしいずれも総じて〝ドライバーに優しさを提供する〟としたMX-30EVが狙っている通りの仕立てとなっているようだ。

更に、もうひとつ未発表の新型車が用意されていた

更に当日はもう1台、未発表の新型車が用意された。それは「MX-30セルフ・エンパワーメント・ドライビング・ヴィークル(SEDV)」で、MX-30シリーズ最大の特徴である観音開きドアを活用。下肢が不自由な人が、自身で自由に好きな時に運転して、どこでも行きたいところに行けるというコンセプトの自操式福祉車両だ。

ちなみにこの手の自操式福祉車両では、唯一の国内自動車メーカーとしてホンダが率先して取り組む下肢障害・片上肢まひ対応の「テックマチックシステム」や、上肢障害対応の「フランツシステム」がある。

今回そんな限られたマーケットにマツダが取り組んだ経緯は、不慮の事故などで下肢が不自由になった人でモビリティ好きが存在し、自分で運転する事に強い関心を持つ層がとても多い事が判ったためという。

そこで現状では、後付け装置の開発会社が中心の自操式福祉車両の世界で、ピュア電動車のMX-30EVが車体パッケージ上最も適していて、これが良い自操式福祉車両になり得ると考えて新たな車両開発に取り組んだ。

またこのクルマは、健常者が通常のペダル操作で運転する事が可能なので、平素は車いすを利用している人と、運転を交代しながら遠くへ出掛ける事も出来る。

走らせる愉しさを求めて新たな機能を編み出す

車両の開発にあたっては、マツダ社内で障害を持つ人の意見を踏まえつつ、機能をじっくりと煮詰めてきた。そんなマツダのSEDVだが、操作の仕組みは、これまでの自操式福祉車両の構造や手順とは大きく異なる。

実は、これまで広く使われてきた従来スタイルでは、まずはクルマを加減速させるため、左手側にシフトレバーに似た形状のステッキ状のアクセルレバーを用意。加速時はそのレバーを前へ押す。減速はレバーを手前に引く事で加減速をコントロールする。

対してハンドル操作は、残る右手だけで行えるようステアリングホイールの1箇所に丸く突起したコントロールグリップを取り付け、それを握ってステアリングをグルグルと回転させるというのが一般的だった。

しかしマツダでは、よりドライビングの愉しさを満喫して欲しいとの理由で、ステアリングの内側に沿って加減速操作が行えるよう、ステアリングよりひとまわり小さく細めのリングをアクセル操作を担うスイッチとして設けた。

これにより操舵を行いつつも、ステアリング内側に常に存在するリングを押し込む事でアクセル操作とステアリング操作が同時に行えるようにし、ドライビングを両手を使って愉しめるスタイルを考案した。

一方、制動機能はシフトレバー横に左手で操作するためのブレーキ専用のレバーが取り付けられている。ブレーキ操作では、肘を預けられるアームレストも追加装着されているから、それをブレーキ操作の支えにして安定した走りが行えるようになっている。

車両価格と利便性のバランスを徹底して求め続けた

今回は折角の機会でもあり短時間の試乗を行った。まず乗り降りの際、車いすを利用したクルマへの乗り移り易さでは、後部ドアが前方に開くRX-8(2003年発表)譲りの観音開き式フリースタイルドアが、乗り込みの間口を大きく広げてくれる。

さらに乗り込み時には、車いすから運転席に移る前段階で、姿勢を整えるために用意された簡易フラップが実に秀逸だ。これは大変、簡素な構造ではあるのだが(結果、搭載コストが下がり総体的な車両価格も抑えられる)、とても役立つ追加装備だ。

欲を言うなら昇降・回転するリフトアップシートなど、より便利で大掛かりな高額装備を素人考えで発案しがちなのだが、ひとくちに〝下肢が不自由な方〟と言っても、その状態は千差万別。広く様々な障がいを持つ人が許容できる仕組みを研究し尽くして今装備に至っているという。

また乗車場所まで乗ってきた車いすをクルマに積み込む作業でも、既存のクーペやセダンタイプのクルマであれば、畳んだ車いすを一旦持ち上げるなど、大袈裟な動作が求められる。さらに上下左右方向共に限られる車室内空間を巧みに通過させ、おそらく最も無理がなさそうな助手席へ車いすを置く事になる。

つまり運転する前段階で、既に大きなふたつの課題があるのだ。それは「車いすから、クルマヘどう乗り込むのか」と「車いすを車室内へどのように積み込むのか」だ。

しかしMX-30なら、そもそも普通のクルマであれば必ず存在する筈のセンターピラーがない。おまけに後部ドアは、ドライバー側に向いて開くゆえに後部ドアを開いてしまえば、畳んだ車いすを後席足元へ軽々と積み込むことが出来る。加えてもっと嬉しいのはドアが半自動で開閉する仕組みである事で、これはオリジナルのMX30にも是非欲しい装備であった。

誰もがクルマの運転を愉しんで欲しい〟という想いを継承

こうしてドライバーズシートに落ち着いたら、送りハンドルでステアリングを回しつつ、ハンドル内側のアクセルリングを押して加減速と操舵を両立させる仕組みを体験した。ポイントは前述の〝送りハンドル〟の活用で、これが意外にも直ぐに慣れてしまう。

また減速は、先の説明通りでブレーキペダルを踏む要領で左手側にあるブレーキレバーを前側へ押し込めば良い。なお筆者の感覚では、回生を強めておく事がコツのように思えた。

一旦加速した後は、そのままステアリング内側のリングが自然に戻るのに任せていくと、MX-30EVならではのソフトな減速感が得られる。これがなかなかの絶妙さで、〝手動のステアリング操作と足によるアクセルペタル操作〟という通常走行時では、少し緩やか過ぎるかもと思っていた加減速がむしろ適切に感じる。

いわば手だけで運転操作するこのような環境下に於いては、ソフトな〝ワンペダルフィール〟が思いのほか愉しめる事に気付いた。むしろ筆者のように自操式福祉車両の素人体験者にとっては、左手でのブレーキレバーの操作頻度が減る事から、余裕が生じるという副産物もあった。

ひと通り走行体験を終え、クルマを駐車スペースに入れる際はブレーキレバーを奥まで押し込んで、クルマが動かないようにロックを掛ける。その後、シフトレバーで後退に切り替えれば良い。

最後となったが実のところマツダは、今から60年以上前から障がい者向けの自操式車両を手掛けていた。当時の開発車両は1960年リリースの〝R360クーペ〟で、4速マニュアル車の他にトルクコンバーター式2速オートマチック車も用意されていた事から、同社は自ら販売店で後付け可能な補助装置を開発・供給した。

その仕様は、シフトレバー脇に任意の場所で保持する事も可能な加減速用レバーを設け、ステアリングにコントロールグリップを備えたもの。またグリップを握った手で、ウィンカーレバーやクラクションを操作できるよう対策。加えて搭載コストも廉価にこだわり、当時の2速AT車32万円に1万円を追加した33万円としていた。

こうした取り組みは、東洋工業(現・マツダ)の実質的な創業者・松田重次郎氏の孫にあたり、ロータリーエンジンの量産市販化に漕ぎ着けた3代目社長の松田恒次氏が、下肢に障がいを持っていた事から〝誰もがクルマの運転を愉しんで欲しい〟という気持ちが強かったのだと同社の企業史で綴られている。そうした想いがMX-30EVをベースとした自操式福祉車両開発へ導いていく源流だったのだろう。( 同記事は、雑誌「NEXT MOBILITY」Vol.19<2021年4月号>からの転載記事です )