日本ペイントホールディングス(本社:大阪市北区、取締役会長 代表執行役社長兼CEO:田中正明、以下日本ペイント)は8月21日の午後、オンライン記者会見を開いてシンガポール塗料大手でもあるウットラムグループの子会社になると正式発表した。そもそも同社は1962年を皮切りに自社の独自技術を最大の強みに、当時からマーケティング戦略に長けていたシンガポール企業のウットラムグループをアジア・ASEAN地域のディストリビューター役に据えて事業拡大戦略を推し進めてきた。(坂上 賢治)

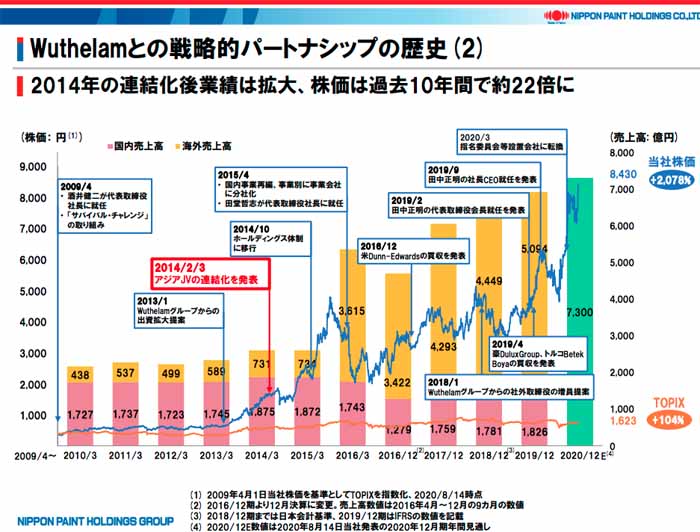

その間、今日に至るまで日本ペイントは、米ペンシルベニアの塗料企業アクサルタコーティングシステムズに買収提案を持ちかける(2017年11月)動きを見せるも、ウットラムグループからの抵抗や、買収資金額の折り合いが合わなかったことから同交渉を断念するなどの経緯もあった。

一方、そうしたなかでウットラムグループは着々と、日本ペイントの持ち株を増やし続けてきた経緯がある。そんな双方の株式比率を競う攻防のなかで、ウットラムグループは遂に日本ペイントペイントの支配株主となった。

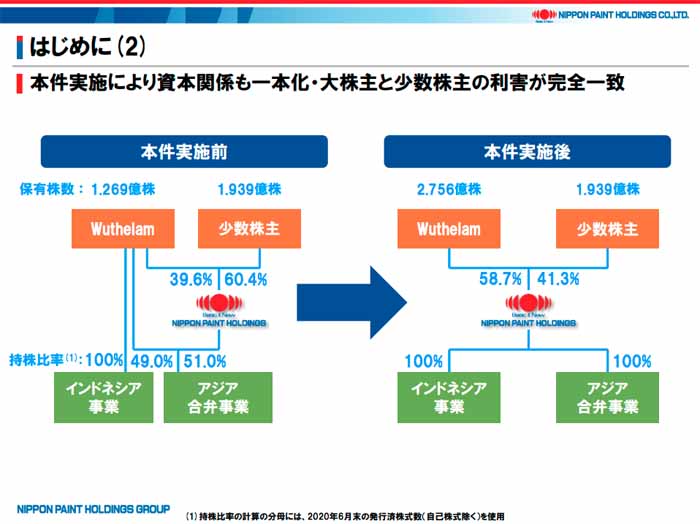

具体的な数値上の持ち株比率を見ると、ウットラムグループが第三者割当増資を引き受け、日本ペイントへの出資比率を39.6%から58.7%に拡充する形だ。但しこれを機会に、双方の塗料事業を統合して、日本ペイントに同分野の事業体力を集約していく動きに出るという。

双方の事業集約に係る方法論は以下の通りだ。まず日本ペイントは、今回の増資で得た日本円で約1.3兆円の資金を元手に、ウットラムグループのインドネシア子会社を含むアジア圏の合弁会社10社を2021年1月を目処に完全子会社化にする。これは日本ペイントの立場から見ると、〝ウットラムグループの資金的背景を受けて、世界の塗料市場の開拓を目指すことになる〟としている。

実際、日本ペイントホールディングスの会長兼社長の田中氏は、オンライン記者会見の席上で「自社のさらなる企業成長を目指して、ウットラムグループの傘下に入る。今後、日本ペイントはウットラムグループの支援を得て、買収交渉の持ちかけなど、国際的な塗料事業の成長戦略に駒を進めることができるようになる」との趣旨を述べた。

この発言の背景には、2019年4月に日本ペイントが、中国依存の収益構造から転換するため、オーストラリアの建築用塗料企業のデュラックスグループを3000億円で買収したこと。

さらに同年5月には、トルコの塗料大手ベテックボイヤの買収も実現させたことにある。このような成功体験を元に日本ペイントは、アジア地域の大手投資事業会社でもあるウットラムグループからの資金・情報の両面でバックアップ支援を受けて、中国を含むアジア覇権を成し遂げ、いずれは世界へと打って出る構えだ。

ちなみにこの協業関係の背景には、2019年3月に産業革新投資機構の前社長だった田中氏が、ウットラムグループトップのゴー・ハップジン氏の後押しで、日本ペイントホールディングスの会長兼社長になったことがひとつの契機となっている。

田中氏は1953年生まれの67歳。東京大学法学部を経て1977年に現・三菱UFJ銀行に入行。2007年に三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下で米国の現・ユニオンバンク頭取兼CEOに就任。2011年に米モルガン・スタンレーの取締役。MUFGの副社長となった後の2015年6月に退任。金融庁参与を経て産業革新投資機構の社長となったという生粋の金融畑出身である。

対してそもそも日本ペイントは、大和郡山藩(現在の奈良県大和郡山市)の藩士の家に生まれた茂木春太と重次郎の兄弟が慶應義塾を経て、明治12(西暦1879)年に日本政府から高純度の亜鉛華(酸化亜鉛/当時は毒性が無い白粉として注目されていた)の製薬免許之証を受けた後の明治14(西暦1881)年に光明社という組織を設立したことに始まる。

この亜鉛華を基に西洋式の固練り塗料の開発に成功した光明社は、海軍塗工長であった中川平吉氏の助言を得て明治31(1898)年に組織を日本ペイントと改称。これが日本初の西洋式塗料を作る事業会社の始まりとなった。彼ら並びに同社が編み出した亜鉛華・ボイル油の製造法は日本の塗料製品にとって動かしがたい偉大な礎となった。

そんな日本ペイントの舵取りを任されている田中氏は、ウットラムグループの塗料事業と統合相成った日本ペイントブランドの成長と、さらなるアジア・世界戦略の全権を託されることになる。

現段階で日本ペイントの時価総額は幸い2兆5000億円と、コロナ禍のなかでも高止まりしているが、この140年に迫る老舗ブランドが、未来のアジアが大きく伸張していき早晩世界規模で30兆円に迫るだろうと言われている塗料マーケットの中で、自らの足跡をどう残していくのか。

アジアよりも早くに合従連衡を繰り返してきた欧米の塗料コングロマリット連合を相手に、早くもその手腕が試される時がやってきたと言えるだろう。